ガーミンのスマートウォッチのストレスレベル測定機能はとても便利な機能です。しかし、測定値が高い状態が続くと、「なんでずっと高いんだろう?」「このままで大丈夫なのかな?」と心配してしまうのではないでしょうか。正しい仕組みや測定方法を理解していないと、表示される数値に一喜一憂してしまいますよね。

本記事では、ガーミンのストレスレベルの仕組みや測定方法をはじめ、その数値の目安、そしてずっと高い状態が続くときに考えられる原因と下げる方法について、わかりやすくご紹介します!特に、睡眠の質、酒の摂取、風邪などの体調不良、さらには日々の食事内容もストレスレベルに大きく関係していることをご存じでしたか?これらの関係性についても詳しく解説していきます!

この記事を読むことで、「ガーミンのストレスレベルが高い状態が続くのはなぜ?」という疑問がスッキリし、今日からできる対処法までしっかり理解できるはずです。ガーミンをうまく活用して、無理なくストレスと向き合っていきましょう!

- ストレスレベルがずっと高い原因と体の関係

- ガーミンによるストレス測定の仕組みと方法

- 食事や睡眠、酒など日常習慣との関係性

- ストレスレベルを下げるための具体的な対処法

ガーミンのストレスレベルがずっと高い原因とは?下がらないときの対処法

- ガーミンのストレスレベル測定の仕組みとは?

- ストレスレベルの測定方法を解説

- ストレスレベルの値の見方と目安

- ストレスレベルがずっと高いのはなぜ?考えられる原因

- ストレスレベルが下がらないときはどうする?下げるための方法を解説

ガーミンのストレスレベル測定の仕組みとは?

ガーミンのスマートウォッチなどで表示される「ストレスレベル」、一体どうやって測定しているのか不思議に思いませんか? 何か特別なセンサーが付いているのでしょうか。実は、ガーミンは主に「心拍変動(HRV: Heart Rate Variability)」という指標を分析して、ストレスレベルを推定しているのです!

「心拍変動」とは、心臓が打つ一拍ごとの間隔の、ほんのわずかな「ゆらぎ」のことを指します。例えば、心拍数が1分間に60回だとしても、常にきっかり1秒ごとに打っているわけではありません。0.9秒の次が1.1秒、その次が0.95秒…といった具合に、微妙に間隔が変動しているんですね。このゆらぎの度合いが、心拍変動(HRV)です。

では、なぜこの心拍変動がストレスと関係あるのでしょうか? それは、心拍変動が私たちの体のアクセルとブレーキ役である「自律神経」のバランス状態を反映しているからです。

- リラックスしている時(副交感神経が優位):心臓はゆったりと動き、心拍の間隔のゆらぎは大きくなる傾向があります。つまり、HRVが高くなります。

- ストレスを感じている時や活動時(交感神経が優位):体は緊張状態になり、心拍の間隔は比較的均一になろうとします。このため、ゆらぎは小さくなり、HRVは低くなります。

ガーミンデバイスの多くは、手首に搭載された光学式心拍計を使って、血流の変化から心拍数を継続的に測定しています。そして、この連続した心拍データから心拍変動(HRV)を解析します。

取得・解析されたHRVデータは、ガーミン独自のアルゴリズムによって処理され、0から100の「ストレスレベル」という分かりやすい数値に変換されて表示される仕組みになっています。一般的に、数値が低いほどリラックス状態、高いほどストレス状態にあると解釈できます。特に、体が安静状態にある時、とりわけ睡眠中のデータは、日中の活動などに影響されにくいため、ストレスレベルを評価する上で重要視されると考えられます!

この機能の素晴らしい点は、特別な検査をしなくても、手軽に自分の体の状態を客観的な数値として把握できることですよね! 日々の変化を見ることで、どんな時にストレスを感じやすいか、どんな休息が効果的か、といったセルフケアのヒントを得られるかもしれません。

ただし、いくつか注意しておきたい点もあります。

- 医療機器ではありません:ガーミンのストレスレベルは、あくまで健康管理の参考情報です。医学的な診断や治療の代わりにはなりません。数値が高いからといって、必ずしも深刻な状態とは限りませんし、逆に低いからといって全く問題がないとも言い切れません。

- ストレス以外の要因も影響します:心拍変動は、精神的なストレスだけでなく、体調不良(風邪など)、睡眠不足、疲労、運動、アルコールやカフェインの摂取など、様々な要因によって変動します。そのため、ストレスレベルが高い場合でも、必ずしも精神的なストレスだけが原因とは限らないことを理解しておく必要があります。

このように、ガーミンのストレスレベルは、心拍変動という体の自然なサインを読み解くことで、私たちの心身の状態を推定してくれる便利な機能です。仕組みを知ることで、より上手に日々の健康管理に活かせるのではないでしょうか。

ストレスレベルの測定方法を解説

ガーミンデバイスがどのようにストレスレベルを測定しているのか、具体的な方法が気になりますよね。「測定開始!」のようなボタンを押す必要があるのでしょうか?

ご安心ください!ガーミンのストレスレベル測定は、基本的にとても簡単なんです。特別な操作はほとんど必要なく、デバイスを手首に装着しているだけで、多くの場合、自動的に測定が行われます。これは、デバイスに内蔵されている光学式心拍計が、装着している間、継続的に心拍数をモニタリングし、そこから心拍変動(HRV)を計算してくれているからです。

ユーザーとして意識しておきたい測定のポイントは、以下の2点です。

- デバイスを正しく装着すること:センサーが手首にしっかり密着するように装着しましょう。緩すぎると、心拍データを正確に読み取れず、測定精度が落ちたり、測定自体ができなかったりすることがあります。

- できるだけ長時間、継続して装着すること:データが多ければ多いほど、より安定したストレスレベルの傾向を把握しやすくなります。特に、睡眠中は体が安静状態にあり、日中の活動の影響を受けにくいため、質の高い心拍変動データが得られやすい重要な時間帯です!可能であれば、睡眠中もデバイスを装着することをおすすめします。

測定は主に体が安静な状態の時に行われます。そのため、ウォーキングやランニング、筋力トレーニングなど、体が活発に動いている最中は、正確な心拍変動の測定が難しくなるため、ストレスレベルの測定は一時的に停止されることが多いです。活動を終えて体が落ち着くと、測定は自動的に再開されます。

ただし、以下のような場合には、ストレスレベルが測定されない、または正確に測定できないことがあります。

- 激しい運動や、手首を頻繁に動かす活動をしている時

- デバイスの装着が緩い、または位置がずれている場合

- デバイスのバッテリー残量が非常に少ない、または切れている場合

- 使用しているガーミンデバイスのモデルがストレスレベル測定に対応していない場合(古いモデルなど)

測定されたストレスレベルの結果は、お使いのガーミンデバイス本体のウィジェット画面や、一部のウォッチフェイス上で確認できます。さらに詳しい情報、例えば1日のストレスレベルの推移を示すグラフや、過去の履歴などは、スマートフォンの「Garmin Connect」アプリで詳しく見ることができますよ!

正確に測定するためのコツ

より信頼性の高いストレスデータを得るためには、以下のポイントに注意しましょう。

- 手首にしっかりフィットさせる

時計がぐらついていると、心拍センサーの読み取りが不安定になります。 - 測定中はできるだけ動かない

体を動かしていると、それが運動なのかストレスなのか判断が難しくなります。 - 測定時間帯を意識する

夜間や朝の静かな時間帯の測定は、余計な影響が少ないためデータの精度が高まりやすいです。

また、ガーミンの一部機種では、「ストレス測定を開始する」などの手動モードもあります。自分で意識的に測りたい場面(会議前や通勤後など)に使うと、状況との比較ができて面白いですよ!

測定方法のまとめ

前述の通り、測定されるストレスレベルは、精神的なストレスだけでなく、体調、睡眠、食事、運動など様々な要因の影響を受けます。この点を理解した上で、日々の数値をチェックし、ご自身の心身の状態を把握する一助として活用していくのが良いでしょう。

特別な手間なく自動で測定してくれるのは、本当に便利ですよね!ぜひ、正しい装着を心がけて、日々のストレスレベルの変化に注目してみてください。

ストレスレベルの値の見方と目安

ガーミンのストレスレベルは「0〜100」のスコアで表示され、数値が高いほどストレスが大きい状態を意味します。ただ、数値だけを見ても「これは良いのか悪いのか?」と迷ってしまう方も多いかもしれません。そこで、数値の意味とその目安をわかりやすくご紹介します!

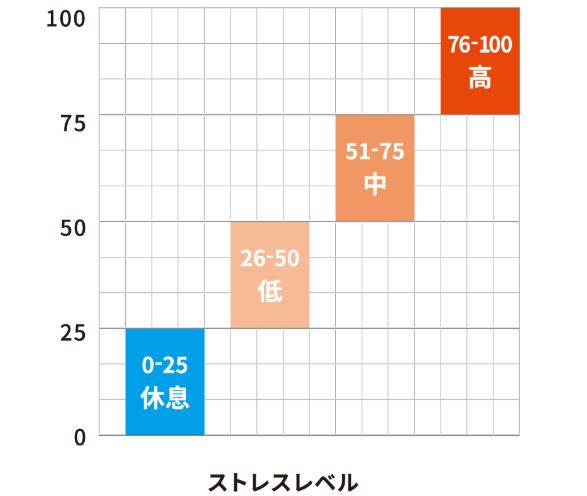

■ 数値ごとの目安は4段階に分けられる

まず基本的な見方ですが、ストレスレベルの数値は、低いほど体がリラックスしている状態、高いほどストレスや負荷がかかっている状態を示唆しています。シンプルで分かりやすいですよね!

ガーミンでは、この0から100の数値を、より具体的に理解しやすくするために、一般的に以下の4つのゾーンに分けて解釈を提供しています。

| ストレスレベル | ゾーン | 状態の目安 |

|---|---|---|

| 0 – 25 | 安静 (Rest) | リラックスしており、休息が取れている状態 |

| 26 – 50 | 低い (Low) | 比較的穏やかで、ストレスが低い状態 |

| 51 – 75 | 中程度 (Medium) | ややストレスや負荷がかかっている状態 |

| 76 – 100 | 高い (High) | 強いストレスや負荷がかかっている、または興奮状態 |

各ゾーンのイメージ

- 安静 (0-25): 体が十分に休息できているサインです。睡眠中やリラックスしている時にこのゾーンに入ることが多いでしょう。

- 低い (26-50): 日中の穏やかな活動レベルや、落ち着いている状態を示します。

- 中程度 (51-75): 仕事や家事、軽い運動など、日常的な活動や多少のプレッシャーがかかっている状態で見られることがあります。

- 高い (76-100): 重要な会議、プレゼンテーション、激しい運動、体調不良、強い精神的ストレスなどを感じている時に現れやすい数値です。

数値を見る上でのポイント

ただ単に瞬間的な数値を見るだけでなく、以下の点にも注目すると、より深く自分の状態を理解できますよ!

- 1日の推移を見る: Garmin Connectアプリなどで見られる1日のグラフをチェックしましょう!どの時間帯にストレスレベルが高くなり、どの時間帯にリラックスできているか、そのパターンを知ることはとても重要です。

- 睡眠中のレベルを確認する: 睡眠中のストレスレベルが低い(安静ゾーンが多い)ほど、質の高い睡眠が取れており、体の回復が進んでいると考えられます。これは、ガーミンの「Body Battery」という指標の回復具合にも直結します。

- 日々の変動と長期的な傾向を把握する: 特定の日だけ高い・低いということに一喜一憂せず、数日間、あるいは週単位・月単位での平均値や傾向を見ることで、生活習慣の影響などが見えてくることがあります。

すなわちストレススコアを見る際は、時間帯や前後の行動と合わせてチェックすることが大切です。

たとえば:

- 朝起きた直後なのに高い → 睡眠の質が悪かった可能性あり

- 仕事後に急上昇 → 精神的な疲労がたまっているサイン

- 食後に高くなる → 消化活動で身体がエネルギーを使っている証拠

また、リラックスしているはずの時間帯にも高い数値が出る場合は、見えないストレスが溜まっているのかもしれません。無理をしていないか、生活リズムが崩れていないかを振り返るきっかけになります。

目安に関する大切な注意点!

このゾーン分けや数値は、あくまで一般的な目安であり、すべての人に当てはまる絶対的な基準ではありません。以下の点を心に留めておいてください。

- 個人差が大きい: もともとの心拍変動の特性や、普段の活動量、生活環境などによって、ストレスレベルの平均値や変動幅には個人差があります。他の人と比べるのではなく、ご自身の普段の数値と比較することが大切です。

- 一時的な変動に過度に反応しない: ちょっとした興奮や活動、カフェイン摂取などでも数値は一時的に上がります。すぐに心配せず、しばらく様子を見たり、休息を取ったりして数値が下がるか確認しましょう。

- 他の要因の影響: 前述の通り、ストレスレベルは精神的なストレスだけでなく、体調不良(風邪など)、睡眠不足、疲労、運動、食事、飲酒など、様々な要因で変動します。数値が高いからといって、必ずしも精神的な問題だけとは限りません。

- 「ずっと高い」状態が続く場合: もし安静時や睡眠中も含めて、常にストレスレベルが高い状態が続くようであれば、何らかの負担が継続的にかかっている可能性があります。その原因を探り、休息方法や生活習慣を見直す良いきっかけになるかもしれません。

状況によっては、一時的にスコアが高くなることも十分にあり得ます。例えば、以下のようなケースです。

- カフェイン摂取後

- 運動直後や移動中

- 寒暖差の大きい環境にいるとき

このような影響でスコアが上下することもあるため、その日の行動や体調とあわせて柔軟に判断することが重要です。

ガーミンのストレスレベルは、自分の心身の状態を客観的に知るための便利なツールです!数値を絶対視するのではなく、ご自身の体調や感覚と照らし合わせながら、日々の健康管理やセルフケアに役立ててみてくださいね。

ストレスレベルがずっと高いのはなぜ?考えられる原因

計測されるストレスレベルが常に高いと、なんだか心配になりますよね。「一体何が原因なんだろう?」と不安に感じている方もいらっしゃるかもしれません。でもご安心ください!これは決して「自分が異常だ」ということではなく、いくつかの生活習慣や環境要因が影響している可能性があります。ここでは、初めてガーミンを使う方にもわかりやすいように、その原因を具体的に解説していきますね。

■ 主な原因は「体の疲労」や「自律神経の乱れ」

まず最初に考えたいのは、体と心の状態が慢性的に疲れていないかどうかです。特に以下のような状況に心当たりはありませんか?

- 睡眠時間が短い、または寝つきが悪い

- 食生活が乱れている

- 忙しさやストレスで休む時間が取れていない

- 長時間のデスクワークやスマホの見過ぎで体が緊張状態

これらはすべて、自律神経のバランスを崩す要因となり、ストレスレベルを高く維持してしまいます。ガーミンのストレス測定は「心拍変動(HRV)」を元にしているため、こうした体の緊張や乱れが数値に影響を与えるのです。

また、カフェインやアルコールの過剰摂取が影響している場合もあります。カフェインは覚醒作用があり、一時的に交感神経を活発にするため、摂取しすぎると神経が高ぶり、ストレスレベルが上がりやすくなります。また、アルコールは一時的にリラックスした気分にさせますが、分解される過程で体には負担がかかり、睡眠の質を低下させることもあります。

■ 生活リズムの乱れがストレスを増幅させる

ストレスレベルが常に高い人に共通するのが、「生活リズムの乱れ」です。たとえば以下のような生活は要注意です。

| 生活習慣の乱れ | ストレスへの影響例 |

|---|---|

| 夜遅くまでスマホやPCを見ている | 交感神経が刺激され、リラックスできない |

| 朝食を抜く | 血糖値の乱高下でイライラしやすくなる |

| 運動不足 | 体のエネルギー循環が滞りやすくなる |

これらの要因が積み重なると、体は常に「戦闘モード」のような状態になってしまい、ストレスレベルが下がりにくくなります。

■ 測定環境や装着ミスもチェックしておこう

ガーミンの設定や装着方法が、ストレスレベルの測定に影響を与えている可能性も考えられます。

安静時の測定: ストレスレベルは、安静時の心拍変動に基づいて算出されます。運動中や活動中に測定された場合、正確な値を示さないことがあります。また、カフェイン摂取直後に測ることも非推奨です。

センサーの密着不足: ガーミンは、手首の皮膚の下の血管を光学的に読み取って心拍変動を測定し、ストレスレベルを算出しています。本体が緩く装着されていると、センサーがデータを読み取れず、誤ったストレスレベルが表示されることがあります。

ファームウェアのバージョン: ガーミンのソフトウェア(ファームウェア)に不具合がある場合、正確な測定ができない可能性があります。最新のバージョンにアップデートすることで改善されることがあります。

このような環境では、ストレスレベルが実際よりも高く表示されてしまうことがあります。デバイスが体にしっかりフィットしているか、測定時の状況に問題がなかったかを振り返ってみましょう。

■ストレスレベルが高い状態が続く場合の注意点

ガーミンのストレスレベルが高い状態が長期間続く場合は、無理せず休息を取ることが大切です。また、生活習慣を見直したり、リラックスできる時間を作ったりすることも有効です。もし、どうしても改善しない場合や、体調に不安を感じる場合は、医療機関を受診して相談することも検討しましょう。

ストレスレベルがずっと高いと、つい不安になってしまいますが、まずは日々の生活習慣を見直してみるのが第一歩です!自分を責めすぎず、できることから少しずつ整えていく意識が大切です。

ストレスレベルが下がらないときはどうする?下げるための方法を解説

ガーミンで測定されるストレスレベルが下がらないと、「どうすればいいの?」と戸惑ってしまいますよね。そんなときは焦らず、少しずつ生活習慣を見直して、心と体のバランスを整えることが大切です。ここでは、誰でも取り入れやすい具体的な対処法をいくつかご紹介します!

■ まずは「リラックスできる時間」を意識的につくる

ストレスが続いていると、無意識のうちに身体がずっと緊張状態になってしまいます。まずは1日の中で、意識的に「力を抜く時間」を作ってみましょう。

おすすめのリラックス法は以下のようなものです:

- ぬるめのお風呂にゆっくり浸かる(38〜40℃がおすすめ)

- 5〜10分だけでも深呼吸や瞑想をしてみる

- 静かな音楽を聴きながら目を閉じて休む

「何もしない時間」も大切です。スマホやテレビを消して、頭と体をリセットする時間を作ってあげましょう!

■ 規則正しい睡眠がストレス回復のカギ

前述の通り、睡眠の質がストレスレベルに大きく影響します。特に「寝つきが悪い」「途中で目が覚める」などの状態が続いている場合は、次のような点を見直してみてください。

| 見直したいポイント | 効果 |

|---|---|

| 就寝・起床時間を一定にする | 体内リズムが整い、深い眠りにつながる |

| 寝る1時間前はスマホを見ない | ブルーライトが脳を覚醒させるのを防ぐ |

| カフェインやアルコールを控える | 中途覚醒や浅い眠りを防ぐ効果がある |

質の良い睡眠は、ストレスをリセットする「体のメンテナンスタイム」。日中のストレスを持ち越さないためにも、しっかり眠ることが重要です。

■ 軽い運動で自律神経を整える

激しい運動ではなく、軽いウォーキングやストレッチなどの適度な運動は、自律神経のバランスを整えてくれます。

- 1日15〜30分程度のウォーキング

- 朝のラジオ体操

- 寝る前の軽いヨガやストレッチ

「運動=疲れるもの」と思われがちですが、実は心地よい疲労感が睡眠の質も高め、結果的にストレスの軽減につながるのです。

■ 数値に一喜一憂しすぎないことも大事!

ストレスレベルの数値は、あくまで体の状態をチェックする目安です。毎日変動するのが当たり前なので、「今日は高かったからダメだ」と思い込まないようにしましょう。

大事なのは「全体的に下がってきているか」「数値が高い時に何をしていたか」を振り返ること。日記やガーミンアプリのログを活用して、自分なりのパターンを見つけてみてください。

ストレスは目に見えないものだからこそ、ガーミンのようなツールで“気づく”ことが第一歩です。ストレスレベルがずっと高い場合も、ひとつひとつ原因を見つけて、できることから取り組んでいけば、きっと少しずつ改善していきますよ!

ガーミンのストレスレベルがずっと高く下がらないときの対処法

- 風邪の時のストレスレベルについて解説

- 飲酒はNG?酒とストレスレベルの関係性

- 食事で変わる?ストレスレベルと食事内容

- 睡眠中のストレスレベルが高いのはなぜ?対処法も解説

風邪の時のストレスレベルについて解説

風邪をひいた時って、体もだるいし、なんだかイライラしたり、気分が落ち込んだりしませんか?ガーミンでストレスレベルを測定すると、普段よりも高い数値が出ることがあるかもしれません。これは、体が風邪と闘っているサインの一つと考えられます。

風邪がストレスレベルを上げる理由

風邪をひくと、私たちの体では様々な変化が起こります。これらの変化が、ガーミンで測定されるストレスレベルを高める要因となるのです。

- 免疫システムの活性化: 体内にウイルスや細菌が侵入すると、免疫システムが働き始めます。この免疫反応は、炎症を引き起こしたり、発熱させたりするなど、体に大きな負担をかけます。ガーミンは、このような体の変化をストレスとして捉えることがあるのです。

- 自律神経の乱れ: 風邪の症状(鼻水、咳、喉の痛みなど)や発熱は、自律神経のバランスを乱すことがあります。自律神経は、心拍や呼吸、消化など、体の様々な機能をコントロールしており、そのバランスが崩れると、ストレスレベルが上昇することがあります。

- 睡眠の質の低下: 鼻詰まりや咳などで夜中に目が覚めてしまったり、熱っぽくて寝苦しかったりすると、質の良い睡眠をとることが難しくなります。睡眠不足は、体の回復を妨げ、ストレスを感じやすい状態を招きます。前述の通り、睡眠不足はストレスレベルを高める要因の一つです。

- 体力の消耗: 風邪と闘うためには、多くのエネルギーが必要です。体がだるく感じたり、疲れやすくなったりするのはそのためです。体力の消耗は、心身に負担をかけ、ストレスレベルの上昇に繋がります。

- 精神的な影響: 体調が悪いと、気分も落ち込みやすくなります。「早く治りたいな」「この症状いつまで続くんだろう…」といった不安や焦りも、精神的なストレスとなり、ガーミンの数値に現れることがあります。

風邪の時のガーミンの数値との向き合い方

風邪をひいている時は、ガーミンのストレスレベルが高く表示されても、あまり心配しすぎないようにしましょう。それは、体が頑張ってウイルスと闘っている証拠でもあるのです。

- 安静にする: 風邪の時は、無理せずゆっくりと体を休めることが何よりも大切です。睡眠をしっかりとって、体の回復を促しましょう。

- 水分補給をしっかり行う: 発熱や鼻水などで失われた水分を補給することは、脱水症状を防ぎ、体の機能を正常に保つために重要です。

- 栄養バランスの取れた食事を心がける: 体がウイルスと闘うためには、十分な栄養が必要です。消化の良い温かい食事を摂るようにしましょう。

- ガーミンの数値はあくまで参考程度に: 風邪の時は、ガーミンのストレスレベルが高くなるのは自然なことです。数値に囚われすぎず、自身の体の感覚を大切にしてください。

もし、風邪の症状が長引く場合や、悪化するような場合は、自己判断せずに医療機関を受診するようにしてくださいね。

飲酒はNG?酒とストレスレベルの関係性

「仕事終わりの一杯は最高!」と感じる方も多いのではないでしょうか。お酒は、一時的に気分をリラックスさせてくれるように感じられますが、ガーミンのストレスレベルにはどのような影響を与えるのでしょうか?ここでは、お酒とストレスレベルの関係性について、詳しく見ていきましょう。

飲酒がストレスレベルに与える影響

お酒を飲むと、私たちの体には様々な変化が起こります。その影響は、一時的なものもあれば、 長期的なものもあります。

- 一時的なリラックス効果とストレス軽減: アルコールには中枢神経を抑制する作用があり、適量であれば緊張がほぐれたり、気分が楽になったりすることがあります。「今日は疲れたから、ちょっと一杯飲んでリラックスしよう!」というのは、ある意味理にかなっていると言えるかもしれません。

- 心拍数の上昇: アルコールを摂取すると、血管が拡張し、心臓はより多くの血液を送り出そうとします。そのため、心拍数が一時的に上昇することがあります。ガーミンは、心拍数の変動をストレスレベルの指標の一つとしているため、飲酒によってストレスレベルが高く表示されることがあります。

- 睡眠の質の低下: アルコールは寝つきを良くする効果があると感じる方もいるかもしれませんが、実際には睡眠の質を低下させることがわかっています。特に、寝る直前の飲酒は、深い睡眠を妨げ、夜中に目が覚めやすくなるなど、睡眠の分断を引き起こす可能性があります。前述の通り、睡眠不足はストレスレベルを高める大きな要因となります。

- 脱水症状の引き金: アルコールには利尿作用があるため、飲酒量が増えると体内の水分が失われやすくなります。脱水状態は、体の様々な機能に悪影響を及ぼし、ストレスレベルを上昇させる可能性があります。

- 肝臓への負担: アルコールは肝臓で分解されますが、その過程で肝臓に負担がかかります。過度な飲酒は、肝機能の低下を招き、体全体のストレスを高める可能性があります。

- 精神的な依存とストレス: 習慣的な飲酒は、アルコール依存症のリスクを高めます。アルコールが切れるとイライラしたり、不安になったりするようになり、かえってストレスを感じやすい状態になることがあります。

飲酒とガーミンの測定数値

飲酒後、ガーミンのストレスレベルが高く表示される場合、それは心拍数の上昇や睡眠の質の低下などが影響していると考えられます。特に、飲み過ぎた日の翌朝は、ストレスレベルが普段よりも高い数値を示すことが多いかもしれません。

ガーミンのストレスレベルは「心拍変動(HRV)」に基づいているため、アルコールによって心拍が不安定になったり、寝つきが悪くなったりすると、データにもしっかり反映されます。

たとえば、以下のような変化が見られることがあります:

- 飲酒直後:一時的にストレスが下がったように見える

- 数時間後〜翌朝:ストレススコアが高くなる

- 睡眠スコアも低下しやすい

これらの傾向からも、お酒がストレスに与える影響は“その時だけの気分”ではないことがわかります。

お酒は楽しい時間を演出してくれるものですが、付き合い方を間違えるとストレス管理には逆効果になることもあります。ガーミンのデータを参考にしながら、「飲んだらどうなるか?」を見える化することで、より上手にストレスと向き合えるようになりますよ!

食事で変わる?ストレスレベルと食事内容

毎日の食事、つい「とりあえずお腹を満たすだけ」になっていませんか?実は、食事の内容やタイミングは、ストレスレベルに大きく影響する要素のひとつです。ガーミンでストレス数値をチェックしている方にとっても、食生活の見直しはとても有効!ここでは、ストレスと食事の関係について、わかりやすく解説していきます。

■ 栄養バランスの乱れは、心の乱れにもつながる

偏った食事や栄養不足は、体だけでなく心にも影響を与えます。とくに以下の栄養素は、ストレス対策に関係が深いと言われています。

| 栄養素 | 効果の例 | 食品例 |

|---|---|---|

| ビタミンB群 | 神経を落ち着かせる、エネルギー代謝を助ける | 豚肉、納豆、玄米など |

| マグネシウム | 自律神経を整える、ストレスに強い体づくりに役立つ | ほうれん草、アーモンド、海藻類 |

| トリプトファン | 幸せホルモン「セロトニン」の材料になる | バナナ、乳製品、大豆製品 |

これらの栄養素が不足すると、イライラしやすくなったり、不眠につながったりすることも。つまり、栄養バランスはストレスレベルに直結しているのです!

■ 血糖値の急上昇・急降下もストレスのもとに

糖質が多いものを一気に食べたとき、一時的に元気になったように感じることがありますよね。でもその後、急に眠気が来たり、集中力が落ちたりした経験はありませんか?

これは「血糖値スパイク」と呼ばれる現象で、血糖値の乱高下が体にとってストレスとなるため、ストレススコアに影響することもあります。

そんなときは以下のポイントを意識しましょう:

- 炭水化物だけでなく、たんぱく質や食物繊維と一緒に食べる

- 甘いお菓子を食べる時間帯を夕方以降にしない

- 食べる順番を「野菜→たんぱく質→ごはん」の順にする

ちょっとした工夫で、血糖値の安定=ストレスの安定につながります!

■ 食事のタイミングも大切!

不規則な食事時間は、血糖値の乱れに繋がりやすく、ストレスを感じやすい状態を招きます。できるだけ決まった時間に食事を摂るように心がけましょう。

毎日の食事を少し意識するだけで、私たちの心と体は大きく変わります。ガーミンのストレスレベルを参考にしながら、自分に合った食生活を見つけて、より穏やかな毎日を過ごしましょう!

睡眠中のストレスレベルが高いのはなぜ?対処法も解説

「寝ている間もストレスレベルが高く出るのはなぜ?」と不安に思ったことはありませんか?本来、睡眠中は体も心も休まっているはずの時間。それにもかかわらず、ガーミンのストレススコアが高めに表示される場合には、睡眠の質や生活習慣に何らかの問題が隠れていることがあります。今回はその原因と対処法について、わかりやすくご紹介します。

■ 寝ているのにストレスが高い主な原因とは?

ストレススコアが睡眠中にも高くなる背景には、いくつかのパターンが考えられます。主なものは以下の通りです。

- 睡眠の質が悪い

浅い眠り(レム睡眠)が続いていると、体がしっかり休まらず、自律神経が交感神経優位のままになります。 - 夜中の覚醒が多い

途中で何度も目覚めてしまっていると、体が「起きている」と判断し、ストレスとして記録されることがあります。 - 寝る前の行動が影響している

スマホやテレビの光、カフェイン、飲酒などは睡眠の質を低下させ、ストレスレベルを上げる原因に。 - 精神的な緊張が続いている

考えごとや不安を抱えたまま眠ると、眠っていても体が完全にリラックスできません。

■ ガーミンが示す睡眠中のストレスデータの見方

ガーミンでは、睡眠中のストレススコアを時間帯ごとに確認できます。特に以下のポイントに注目しましょう:

| 確認するポイント | 内容の例 |

|---|---|

| ストレスのピーク時間帯 | 特定の時間だけ急に高くなっていないか |

| 睡眠の開始・終了直後 | 寝つき・寝起きのストレスが高すぎないか |

| 深い睡眠の割合 | 深い睡眠が少ないと、休息が足りていない可能性あり |

毎晩の傾向を記録していくことで、「どんなときにストレスが上がりやすいか」が少しずつ見えてきます。

■ 睡眠中のストレスを下げるための対処法

ストレススコアを下げ、より質の高い睡眠を得るために、今日からできる対策をご紹介します!

- 就寝1時間前はデジタル機器をOFF

ブルーライトを避け、脳と目をゆっくり休ませましょう。 - ぬるめのお風呂に浸かる(38〜40℃)

体温の自然な低下を促し、入眠がスムーズになります。 - リラックスできる音楽や香りを取り入れる

アロマ(ラベンダーなど)やヒーリング音楽が効果的です。 - 毎日同じ時間に寝起きする習慣をつける

体内時計が整い、自然と深い眠りに入りやすくなります。

ストレススコアが高くても「眠れているから大丈夫」と油断せず、体からのサインとして受け取ることが大切です。日々の小さな見直しが、睡眠の質を上げ、翌朝のスッキリ感にもつながっていきます。ストレスとうまく付き合いながら、快適な眠りを手に入れましょう!

総括

記事のポイントをまとめます。

- ガーミンは心拍変動(HRV)をもとにストレスを測定している

- HRVが小さいほどストレス状態と判断されやすい

- ストレススコアは0~100の範囲で表示される

- 睡眠中の測定は特に信頼性が高いとされている

- 高ストレス状態はHRVが低く、交感神経が優位なときに出やすい

- 睡眠不足や質の悪い睡眠はスコアを上昇させる原因になる

- カフェインやアルコールの摂取はストレス数値に影響する

- 不規則な生活リズムは自律神経を乱しやすい

- 心身の疲労蓄積もストレスレベルの上昇につながる

- ガーミンのストレス測定は医療診断には使えない

- 装着不良やセンサーのずれでも誤差が出ることがある

- 風邪や体調不良でもストレススコアが高くなることがある

- 食事内容や血糖値の変動も影響要因となりうる

- 睡眠前の行動(スマホ・照明など)がスコア悪化を招く場合がある

- 数値は日々の傾向把握やセルフケアに活かすべき指標である

ガーミンのストレスレベルがずっと高いときは、生活習慣や体調を見直すチャンスです。仕組みや測定方法を正しく理解して、無理なく改善していきましょう!

ご覧いただきありがとうございました。

コメント